本日の午前中は,香林坊大和で始まった「KANAZAWA文具の博覧会」というイベントに出かけてきました。これが主目的ではなかったのですが,予想以上にお客さんが沢山入っていたこともあり,その雰囲気に呑まれてついつい熱中してしまいました。

2022年4月23日土曜日

本日は香林坊大和で始まった「KANAZAWA文具の博覧会」へ。予想以上に沢山の店が出店しており大盛況。その雰囲気に呑まれて,ついつい絵葉書,スタンプ,メモ用バインダーなどを購入。さっそく使ってみようと思います。その後,近所の店でタケノコを購入。明日はタケノコ三昧の予定

2021年8月12日木曜日

本日は万年筆用のボトルインクを購入。定番のブルーブラックに加え,セーラーの四季織というシリーズの赤を購入。うまく使うのは難しそうですが,見ているだけで嬉しくなる商品です。

本日の午前中,何となく文房具を眺めたくなり,久しぶりに金沢市郊外にある某文房具店に行ってみました。年々,パソコンなどの電化製品の使うのはおっくうになってきているのですが(使い方を覚えるのが面倒...無くてはならないものですが,単なる道具として使っています),各種筆記具,ノートなど文房具を買ったり,眺めたり,もちろん使ったりする方がますます好きになってきました。

色々と工夫をした新製品が次々出てくるのが面白いし,ネーミングも面白いし,それを店頭で眺めるだけで,結構楽しいですね(時々,余計なものまで買ってしまいますが)。

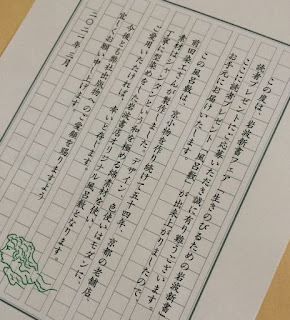

というわけで本日は,万年筆のインクボトルを買ってしまいました。毎日,簡単な手書きの日記をつけているのですが,これを万年筆で書いています。基本的にブルーブラックを使っているですが,これが丁度なくなったので買うことにしました。

ちなみに,100円ショップで買った注射器(化粧品用のシリマーという商品)でインクをコンバータに入れています。パイロットの350円ほどのボトルが定番商品なので,これをずっと使っているのですが,色々な色合いの商品も出てきているので,今回は赤系統のインクも買ってみることにしました。各メーカーから色々出ているのですが,値段的に手頃だったので,セーラーの「四季織」というシリーズの中の「囲炉裏」という色を購入。

奇麗な色の液体がボトルに入っているのを見るだけでうれしくなります。ただし...帰宅後,ブルーブラック用以外に適当なコンバータがないことに気づきました。というわけで,ガラスペンで試してみました。

写真だと結構,毒々しい感じに見えますね。しかも「一体何に使うだろう?」という感じ。さすがに日常的にガラスペンを使うのは厳しいので,赤色専用の廉価の万年筆(プラチナのプレッピーがいちばん手頃でしょうか)を用意して,仕事などで使ってみようと思います。

その他,100円ショップのSeriaでも買い物。台所の流し用のスポンジホルダー(マグネット式なのですが...ステンレスにくっつかないことが後から判明!)と白のマスキングテープ(何にでも貼れるインデック用に便利です)を購入。

というわけで,文房具の世界は,結構,奥が深く,抜けられないですね。

2021年4月10日土曜日

今日の金沢は快晴。山並みを眺めた後,桜が少し残っている浅野川沿いを自転車で走って買い物へ。桜の色を思わせる,エナージェル・インフリーのピンクを見つけたので,スペアインキを購入。美しい色です。

本日は気温はそれほど高くなかったのですが,快晴だったので,午前中,自転車で買い物に出かけてきました。

まずは,石川県青少年総合センター付近まで登って,山を眺めてきました。

2021年3月25日木曜日

生きのびるための岩波新書 全員プレゼント企画に応募。なかなか良い感じのオリジナル風呂敷をいただきました

出版社関係のグッズを集めるのが好きなので,ついつい賞品目当てに本を買うことがあります。今回は3月締め切りの「生きのびるための岩波新書」企画。キャンペーン関連の新書3冊を買って,帯についているマークを送ると,オリジナル風呂敷が全員に当たるというものです。実は石川県内でキャンペーンを行っている書店がとても少なかったのですが,そうなってくるとますます欲しくなってきて,3冊買ってきました。

そして,商品が届きました(数日前でしたが)。次のような感じで,岩波新書の表紙の赤色や黄色をイメージした色合いはとても奇麗です。

2020年2月11日火曜日

ウェブマガジン「毎日、文房具。」の編集長の高橋拓也さん執筆の #小さいノート活用術 を購入。写真とアイデアを眺めているだけで工夫したくなるのですが...個人的には情報のインプット・アウトプット・保存スタイルを模索中

キーボードを使った文字入力がいちばん速い→ただし、パソコンを起動するのは面倒→かといって、長文の入力用にスマホを使う気にならない(頭が痛くなります)→その辺にある紙にメモする→雑然とした感じになり、紛失しそうになる...結局、コンパクトなサイズのノートがいちばん使いやすいのでは、と思っていた所、ウェブマガジン「毎日、文房具。」の公式ツィッターに「小さいノート活用術」という新刊の情報が次々と流れてくるので、欲しくなってしまい、某書店で購入してしまいました。

|

| 1軒目の書店で見つからないと...何としても欲しくなる, という法則があてはまるかもしれません。 |

そもそも何のためにメモをするのか考えてみると、私の場合大体次の3つです。

(1)情報を加工してアウトプットするため

(2)思い出を記録するため

(3)自己啓発のため

(1)については、主にブログやWebページ用の記事の素材ということになります。また、仕事関係の文章を書いたり、各種記事を書いたり、投書したり...という可能性もあります。いきなりキーボードに向かうよりも、紙の上に書き出した方が情報を整理しやすく、結果として効率的に文章を書くことができます。

この文章もそうなのですが、ざっとメモしたアイデアをもとに、キングジムのPomera DM200で入力しています。Pomeraは、起動時間が非常に速く、キーボードが非常に使いやすいので、最近はほとんど文字入力はほとんどこれを使っています。

(2)については、近年、「何でもかんでも残しておいても、最終的には回りの人が始末に困るのでは?」と思ったりしているので、何か残すならば、精選して取り扱いしやすい形にしておくべきかなと考えています。どう残すかは...今後の課題ですね。

(3)についても、自分の死後まで残しておく必要はない気もしています。そもそも、自己啓発の本については、読むだけではだめで(結構、読むのは好きなのですが)、身につけないと意味がないので、特に保存する必要はないのかもしれませんね。

その他、「小さいノート活用術」にも書かれていた「ToDoリスト」や「買い物リスト」もよく作るのですが、これについては,紙切れに書いて、終わったら捨てるというのを繰り返しています。

というわけで、情報のインプットについては、とりあえずため込むとこと、精選することの2段階が必要と思っています。どんどんため込むには、ノート形式のものが良いのですが、その中から精選したり、使いやすいように整理するにはルーズリーフ形式のものが便利だと思います。その両立に悩んでいます。

情報源としては、本、テレビ、ラジオ、新聞記事、Webページ、他人の言葉などがありますが、その情報源による使い分けも必要です。

本の場合、本そのものにアイデアを書いて、それを保存しておく方が後から探しやすい面もあります。が、残す必要がない場合もあり書き込むかどうか迷います。

新聞記事については、スクラップ帳にするのは結構大変なので...切り抜いたものをしばらく寝かして上で、どうしても残しておきたいものをスクラップするか、書き抜きするというのが良い気がしています。

Webページの記事(新聞のオンライン版というのもありますが)については、オンラインストレージに保存するのが良いと思うのですが...私の場合、スマホを使いこなしていないこともあり、オンラインで保存したものを読み返すことはほとんどなく、死蔵のような感じになってしまいます。これが悩みです(ただし場所をとらないので、大きな問題ではないのですが...)。

後でアウトプット用に「使う」ために情報をためるには、オンラインストレージ上のファイルとして残しておくのが最適という時代になっていると思いますが、ため込む前の試行錯誤の部分については、やはり手書き作業の方が速く、自由度も大きく、結果としてその方が色々なアイデアが出てきます。ひらめいたことや、良いなと思ったことを紙にメモした後、最終形としてデジタルなファイルで残すというような感じになっています。

というわけで、日常的には次のような形が良いのでは、と思っているところです。

(1)ひらめいたアイデアや面白いと思ったことの記録

LIHIT LABのTWIST NOTEのメモサイズに1リーフ1アイデアで記録→後で整理・保存

|

| パステルカラーのものを購入 |

ただし...

このルーズリーフ型のメモですが、通常のルーズリーフと穴のピッチが違っており、通常のバインダーには綴じることができません。

というわけで、marumanの小型ルーズリーフというのも試しています。問題点は一回り大きいので、洋服の胸ポケットに入らない点です。LIHIT LABの方はミニマムなサイズだと思います。

|

| クロッキー帳のデザインのバインダーを購入 |

|

| 微妙に大きさと規格が違っているのですが,ついつい全部試したくなるのが悪い癖です |

こういった作業をLIHIT LABのメモ帳で行うのは難しいので、「小さいノート」が良いのですが、人によっては「大きな紙」を使う方が良いという人もいるかもしれません。実は、我が家にはA4サイズの裏紙が沢山あるので、これを使えば良いという説もあるのですが...いつでもどこでもということになると、「小さいノート」が良いのかもしれません。

この「小さいノート」についてですが、実は我が家には、古今書院という出版社が出しているフィールドノートという新書本サイズの小型ノートの在庫が結構沢山(20冊ぐらい)あります。これを使わない手はないということで,これも使っています。

「小さいノート活用術」でも紹介されているコクヨの「測量野帳」とほぼ同様なのですが、一回り大きく、背表紙やスピン(紐状のしおり)がついているのが特徴です。意図して入手したものではないのですが、開くと新書2冊分ぐらいの広さになるので、アイデアを整理したりするのにも使えるので、結構便利です。

問題は...これ以外にも、格好良さそうな「小さなノート」が沢山発売されており、我が家にも使っていない在庫が結構あることです。以上以外にも、B5サイズのノート、ルーズリーフも使っていたりするので、すべてが中途半端な状況になっています。

というわけで、既に色々とため込んだノート類を使いこなせていない点と貧乏性故に(?)なかなか規格を一本化できない点が悩みです。「工夫」という名の泥沼にはまっている感じなのですが,この辺も含めて楽しんでいる状況でもあります。

2019年2月12日火曜日

HINGEというメモツールを購入。それに合うキャップ付きペンを探しているうちに,一味違ったエナージェル(ぺんてるの水性ボールペン)を発見。その後,マルマンの小型ルーズリーフのさらに小型版も発見。あれこれ買ってしまいました。

それでも,私の場合,いきなりタブレットやPCに入力するより,手書きにこだわっています。一旦,キーボードを使い始めれば,圧倒的にキーボード入力の方が速いのですが,起動するまでにアイデアが消えてしまいそうなので,どうしても「最初のひらめき」については,起動時間ゼロの手書きメモになってしまいます。そこまでして記録するほどのものか...という説もありますが,後から「何かすごいことを思いついたのに」とすっきりしない気持ちが残るのも嫌ですね。

というわけで,ロディアのような,切り取りミシン線でピッと切って使うメモ帳が良いのかなとも思っていますが,梅棹さんの「京大カード」のようなものに惹かれる気持ちも残っています。

そんな中,先日,「最高のアイデアを生むための最もミニマムなツール」という宣伝文句のHNGEという文房具をWebで見つけたので,ついつい買ってしまいました。

クリアフォルダーが硬く進化し,ペンホルダー(ただの穴ですが)が付いているというものです。コピー用紙の裏書などを入れて使うイメージです。

A4サイズ,B5サイズもあったのですが...これはもしかしたらメモ用紙をはさむのに使えるかもと思い,A6サイズを購入。ジョッターのイメージで使えるのではと考えています。

このHINGE用の筆記用具ですが,「穴」にペンのクリップを差し込むことを想定しています。結構,かっちりと入るので,ノック式のペンだと抜き差しするのが大変です。キャップ式のペンのキャップを残したまま,ペン本体だけで記入するというイメージです。確かにこれなら,メモしようとする時にペンを探すことはないですね,

前置きが長くなったのですが,最近はキャップ式のペンは全く使っていなかったので(万年筆は使っていますが,さすがに万年筆を差すのは厳しいと思います),キャップ式のペンを探すことにしました。

「普通のキャップ式の油性ボールペン」でも良かったのですが,水性の滑らかさの方が好きなので,水性タイプを探すことにしました。その中で目に止まったのが,ぺんてるの緑色の水性ペンです。これは大昔からデザインが変わっていないですね。何となく懐かしくなって購入してしまいました。

その後,別の店(香林坊大和の地下のHUM&Goという店)で,同じくぺんてるのエナージェルのキャップタイプを発見。水性ボールペンの中ではエナージェルがいちばん気に入っているので,「これは良いかも」と思い購入。やや高めの300円でしたが,通常の文房具店では売っていないプレミア感もありますね。エナージェル・トラディオというのとも似ているのですが...それとも少し違う感じでした。

というわけで,HINGEのペンホルダーに差し込んでみました。「懐かしの緑色のペン」は,やや収まりが悪かったですね。しかも思ったよりペン先が太い感じ。柔らかに気軽に掛けるのは良かったのですが,エナージェルのキャップタイプの方がピッタリくる感じでした。

ちなみに,通常のノック式のエナージェルのインクが使えないか試してみたところ...見事収まりました。というわけで,HINGE専用ペンはこれで行こうかと思います。ちなみにオレンジ色のペンはエナージェル・インフリーという透明タイプ。このペンも気に入っています。

HINGEには,A6用の雑紙をセットする形になっているのですが,マルマンの小型ルーズリーフをセットしても良いかもと思い試してみました。結構良い感じかもしれません。

ここで記入した後,マルマンの小型ルーズリーフ・バインダーに綴じていけば...アイデアを整理するのに使えるかも。などと閃きました(小型ルーズリーフでなくても,通常のルーズリーフに綴じて,一覧することも考えられます。)。このマルマンの小型ルーズリーフ・バインダーについては,数年前に買ったことがあるのですが(結構,新しい商品に弱いのです),以外に大きいので,うまく使いこなせずにいました。が...本日,このバインダーの一回り小型の紙製のタイプも発売されているのを発見。これなら携帯にも便利そうと思い,購入してしまいました。

そもそもアイデアを書く前に,HINGEに紙をはさんでおくのは少々面倒,という根本的な疑問もなきにしもあらずですが...習慣化できれば,それなりに便利なシステムになるのではと思っているところです。

|

| 上が従来の小型バインダー,下が一回り小さいバインダー。 |